Overview

Advanced Cannon(APS)の設計方法について、砲弾の設計・連射速度ボトルネックの最適化・砲塔の設計の順に解説。まず基本の作り方が知りたい場合はAdvanced Cannons構築 – FTD_JP Wiki[wikiwiki.jp]Advanced Cannons砲弾 – FTD_JP Wiki[wikiwiki.jp]を見よう。

第0章 計算式

Advanced cannon – FtD公式Wiki[fromthedepths.gamepedia.com]

重要な計算式が多く載っている。

本ガイドはこのページを参照しながら読んでいってね。

第1章 口径と砲弾長

砲の設計は砲に必要なパーツ数に左右され、砲に必要なパーツ数は砲弾に左右される。

Advanced Cannonはまず砲弾から設計するのがよい。

小型航空機や潜水艦でない限り(※1,2)は自由に設計できるので、目標に応じて様々な砲弾を作ろう。

公式Wiki[fromthedepths.gamepedia.com]にならい、用語を定める。

モジュール:Ammo Customiser1個につき2つ増やせる砲弾のパーツ

シェル:砲弾から火薬(Gunpowder casing)を除いた部分

つまり 砲弾全体=火薬+シェル となる。

ダメージの種類で分けるとAP弾(徹甲弾)・榴弾・HEAT弾・フラグ弾・EMP弾の5種の砲弾がある。

口径を上げると、どの種類の弾でもダメージが口径の1.95乗に比例して(※3)伸びる。

また、連射速度のボトルネックになりやすい供給時間と装填時間は口径の1.5乗に比例して伸びる。

例えば、口径を2倍にすると1発当たりのダメージは2^1.95≒3.86倍、

供給時間と装填時間は2^1.5≒2.83倍なので、

DPS(1秒当たりのダメージ量)は3.86/2.83≒1.37倍になる。

v1.957以降、口径を上げると少しずつDPSが向上するように変更された。

では口径を単純に上げればいいかというとそうでもない。

一定の口径より大きくなると、多砲身にすることによる冷却パーツ(Gauge cooling unit)の節約ができなくなるのだ。

例えば、500㎜砲は砲身数が最大1本なのに対し、250㎜砲は砲身数を2本まで増やせる。

砲身を2本に増やすと冷却時間が1/2になったのと同じ効果がある。

冷却パーツ1つにつき冷却時間が0.92倍になるので、

0.92^8≒0.513より、250㎜以下の砲なら冷却パーツ約8個分の効果がタダで得られると考えることができる。

正確に計算するとlog2/(-log0.92)≒8.3個分である。

表にまとめると以下の通り。

同じDPSの砲弾ならば、ある程度口径が小さい方が砲塔サイズを小さくできるので強い。

さらに、砲弾長(口径xモジュール数)が1m以下かそうでないかで砲塔サイズが大きく変わる。

クリップとローダーのサイズが大きくなると、同じ連射力でも砲塔がかなり大きくなってしまう。

1m砲弾が2m砲弾になると1ブロックあたりの連射速度が半分程度に落ちこむ。

具体的な数字についてはこちらを見てほしい。

継続射撃の連射速度比較[OneDrive][1drv.ms]

榴弾の場合はダメージが口径の1.95乗に比例して伸びるのに加え、爆発半径も口径の0.975乗に比例して伸びるので大口径が有利。

現状(v1.957)榴弾以外で砲弾長2m以上にしてもかえって弱くなってしまう。

※1 小型航空機の場合

特に口径の大きなものを実用するにはブロック数がかなり大きくなり、搭載が難しい。

砲が小さくなるため砲弾の構成もかなり制限される。

機体の設計を先にするかミサイルを検討しよう。

※2 潜水艦の場合

Supercavitation baseが半ば必須となるため、榴弾・EMP弾・フラグ弾がかなり不利。

これらを積みたい場合はペナルティのないミサイルや魚雷も検討しよう。

※3 n乗比例について

xとyの関係において、

xを2倍、3倍、4倍…にするとyも2倍、3倍、4倍…になる関係をyはxに比例する、という。

xを2倍、3倍、4倍…にするとyが4倍、9倍、16倍…になる関係をyはxの2乗に比例する、という。

xを2倍、3倍、4倍…にするとyが√2倍、√3倍、√4倍…になる関係をyはxの0.5乗(平方根)に比例する、という。

xを2倍、3倍、4倍…にするとyが2^n倍、3^n倍、4^n倍…になる関係をyはxのn乗に比例する、という。

第2章 実際の砲弾構成

ここからは弾の種類別に最適化方法を考えていこう。

v1.957以降、単モジュールのカスタマイザが導入され、奇数モジュールの砲弾が設計できるようになった。

Damage[fromthedepths.gamepedia.com]に書いてあるが、

代表的な装甲であるMetal1層に対して表記どおりのダメージを通すにはAP21.1が必要。

AP弾はこの値を目安に設計すると良い。

Metal Beamを一撃で破壊するにはKinetic Damage1680が必要だが、この数値を無理に確保する必要はない。

装甲への入射角によって実際のダメージは減少するし、破壊で余った分のダメージは奥の装甲に届くからだ。

ただし、機体の進行方向と逆に撃った場合の弾速の減少は考慮しておく必要がある。

というのもAdvanced Cannon – Damage[fromthedepths.gamepedia.com]を参照してもらえば分かるが、APとKinetic Damageは弾速に比例する。

この弾速は実際に撃ったときの初速を参照するため、

速い機体で後ろ向きに撃った場合は期待通りのAP・ダメージにならないことがある。

実際のダメージは撃ったあとにCapslockキーで確認できるので利用しよう。

Capslock画面で見られるとおり、APとKinetic Damageは撃った後の弾速の減少や命中先との相対速度を考慮しない。

打ち出した瞬間の初速だけが影響することを知っておこう。

弾速係数[fromthedepths.gamepedia.com]・AP係数・KineticDamage係数[fromthedepths.gamepedia.com]によると、

火薬の係数は計算に入れず、シェルのモジュールの係数の平均を使って砲弾の弾速・AP・Kinetic Damageを計算する。

ただしシェルのモジュールが3個未満のときは、3に満たない分のモジュールの係数を全て0.5扱いとして計算する。

よってシェルのモジュールは最低でも3個使ったほうがお得である。

ただし弾速は砲弾全体の中の火薬の割合に比例するのであまりモジュールを増やしすぎてもかえってAP・ダメージが落ちることには注意しよう。

Kinetic Damage係数の計算はシェルのモジュールのKinetic Damage係数の平均をそのまま使う。

AP係数・弾速係数の場合は係数の単純な平均ではなく傾斜をかけて計算する。

先頭のモジュールの比重を1とすると、2番目の比重を3/4、3番目を9/16、4番目を27/64…として平均を出す式になっている。

これから分かることは、Kinetic Damageを重視したモジュールは弾頭近くに置いても効果は増えないが、AP・弾速を重視したモジュールは弾頭に近いほど強いということ。

つまりSabot bodyとSolid bodyを両方使う場合Sabot bodyを先頭に近く配置したほうが強くなるということである。

v1.88から徹甲弾関係のモジュールにてこ入れがなされ、Composite headは相対的に弱くなった。

純粋な徹甲弾ではAP headかSabot headを使おう。

上の段落で書いたのと同じ理由からAP head+Sabot bodyよりSabot head+Solid Bodyの方がわずかだが総合的に強い。

AP過剰にならないようならSabot head+Solid body主体に組んで、いくつかSabot bodyを挿入してAPを調整するとよい。

Base Bleederは相対的に弱くなったが、モジュール数の多い砲弾なら他のモジュールでAP・弾速・KD係数の低さを補えるためまだまだ有用。

Supercavitation BaseやGraviton Ramを使うときも同様にモジュール数多めの砲弾で各種係数の低さを補うとDPSを稼ぎやすい。

142.85mm 7モジュール 火薬*4/Solid body/Sabot body/Sabot head

3カスタマイザ+単モジュールカスタマイザで作る奇数モジュール弾。

Sabot bodyはSolid bodyに代える手もある。

76.92mm 13モジュール 火薬*7/近接信管/Solid body*3/AP head

グラビトンラムを用いた設計例。

ある程度モジュール多めの方がダメージ(加える力)を稼げる。

v1.88から爆発半径の上限が10m→11m、爆発ダメージが√armourで除算→armourで除算となった。

Metalに対してかなり不利になったが、範囲ダメージは対シールドなどで依然として強力。

AP弾と違いクリップに被弾したときの損害がかなり大きいことには注意しよう。

Advanced Cannon – HE warheads[fromthedepths.gamepedia.com]を見てもらおう。

FlakはHEのちょうど半分の爆発ダメージ、爆発半径は約2.2倍となっている。

加害面積は爆発半径の2乗に比例するので、HEで爆発半径8m以下になるならFlakで半径11m以上にしたほうが強いと言える。

HEで爆発半径11mをキープしつつ砲弾長を1mにしようとすると無理のある構成になりがちなので、1m砲弾ならばFlakの方が使いやすい。

HEで爆発半径11mが達成できるならばFlakに比べDPSが2倍になるので、2m砲弾も考慮の余地がある。

また、HEAT/HESHにエネルギーを配分できるのはHEだけでFlakでは不可能になっている。

Shaped charge headを用いるとHEAT弾を設計することができる。

シールドや装甲で固めた目標に高い効果を発揮する。

着弾したHEAT弾はメタルジェットをつくり、それが装甲を浸徹したのち破片を発生させる。

浸徹距離(HEAT penetration metric)はメタルジェットが空間や装甲を浸徹できる距離だが、

Armourがある装甲の場合は√Armour分の浸徹距離を消費する。

メタルジェットが浸徹する途中のブロックがシールドプロジェクタなどの特定のブロックの場合ダメージを与えることができる。

これは浸徹後に発生する破片とは別のダメージとなっている

破片は200damage、10APを持つ。

浸徹距離も破片数も口径の1.5乗に比例するのである程度口径がないと浸徹効果を期待できない。

ただ、浸徹距離が大きすぎてもほとんど破片が出ないので注意が必要。

HE warheadのHEAT効果への割り振りは思い切って最大にしておくとよい。

被弾したときの被害も少なくなる。

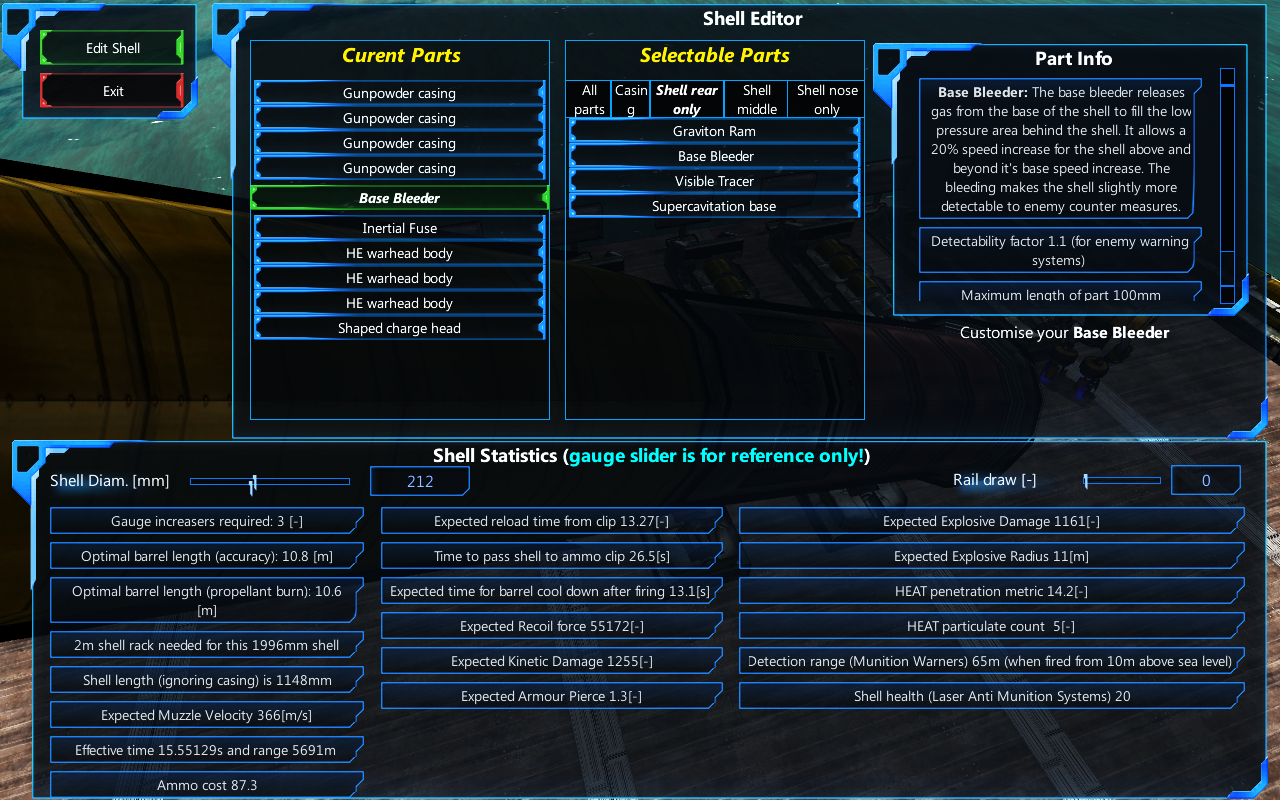

v1.957以降Base Bleederの最大長が100㎜、信管の最大長が200㎜になった。

Shaped charge headはHE0.1個分の効果を持つので、

HE warheadのHEAT効果への割り振りを0にしてHE弾用の弾頭として使っている。

2m砲弾だが1mFlak弾よりも最終的なダメージ効率は高い。

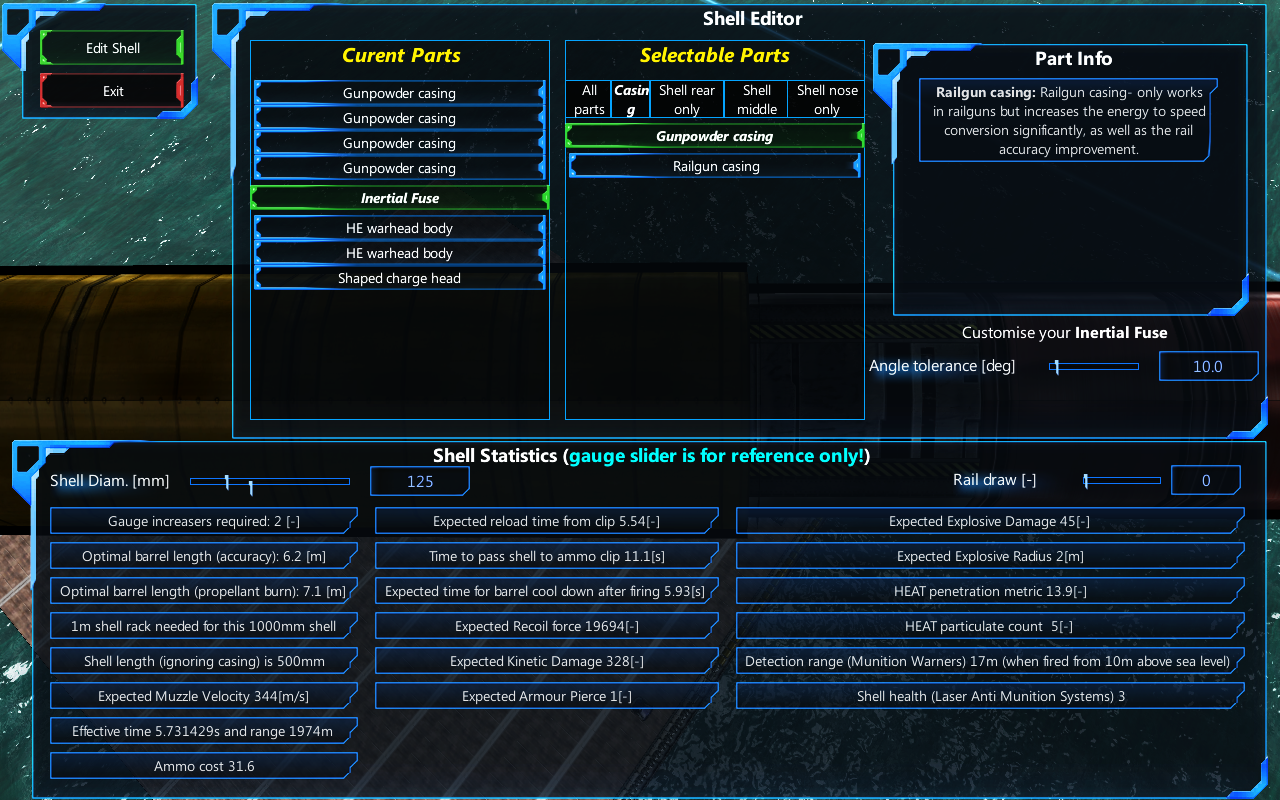

125mm 8モジュール 火薬*4/慣性信管/HE*2/Shaped charge head

浸徹距離13.9m フラグ数5のHEAT弾。

相手によってPenatration Factorスライダで浸徹距離を調整するとよい。

シールド貫通は強力だが火力自体は低く決定打にならないことに注意しよう。

主力にすることはあまりないかもしれない。

榴弾の中にモジュール1個挿すか、榴弾とEMP弾を別に製造し装填のときに少し混ぜ込むか……

Advanced Cannon – Fragmentation warheads[fromthedepths.gamepedia.com]を見て欲しい。

実際のフラグ数=(231×口径(m)^1.3+1)×フラグのモジュール数 となっている。

他のモジュールとは違い、フラグ数はモジュール数の0.65乗に比例ではなく、モジュール数の1乗に比例する。

つまり口径を可能な限り下げ、Fragmentation warheadの数を増やすことで飛躍的にDPSを伸ばすことができる。

v1.957で小口径でのフラグ数は少し減ったが、

シールド上で慣性信管により起爆したとき、発生したフラグはそのシールドに反射されないようになった。

Frag自体のAPは6。

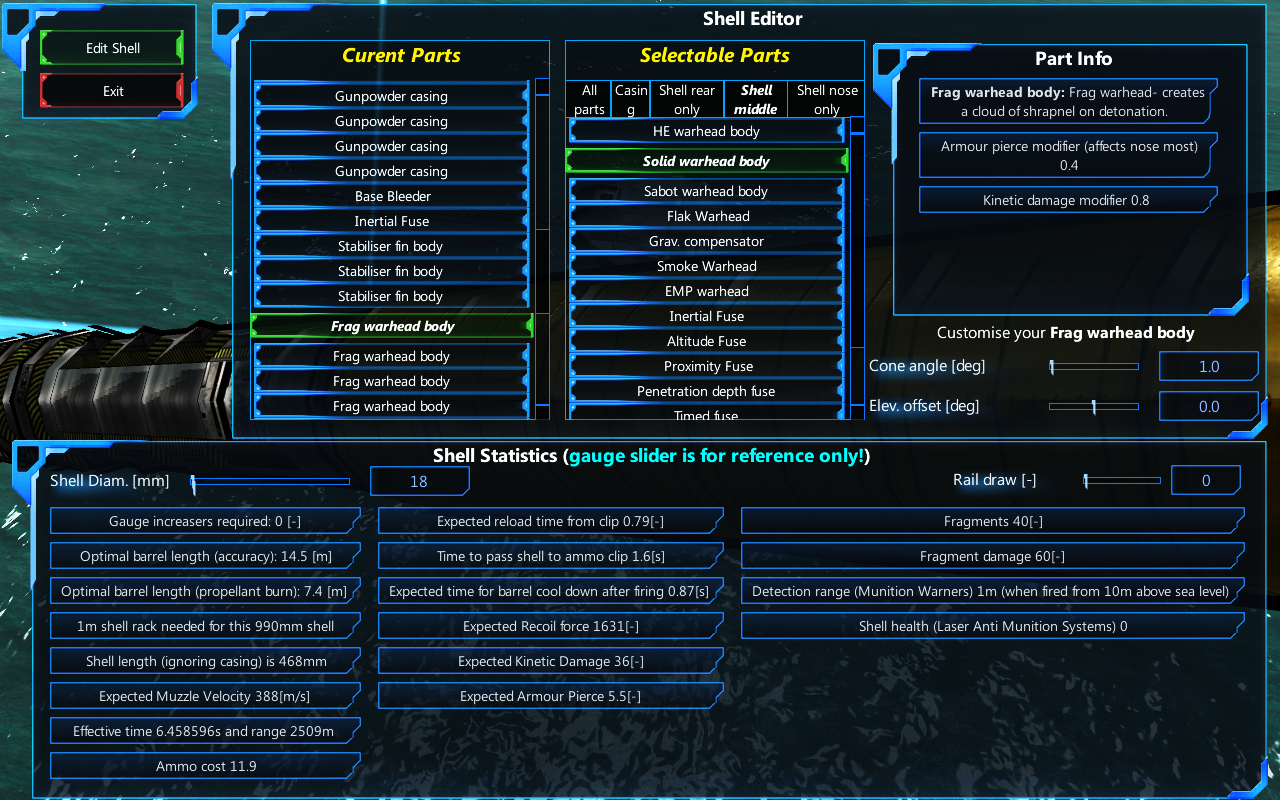

18mm 55モジュール 火薬*29/Base Bleeder/慣性信管/Stabilizer fin*3/Frag(1°)*20/Composite head

27個のカスタマイザと単モジュールカスタマイザによるギリギリ1mに収まる砲弾。

精度が低くなるので、小口径で相対的に効果が大きいStabilizer finを追加。

Armourによるダメージ減少を考慮してもAP弾の数倍のDPSになる。

高度信管や時限信管を使い、シェルのモジュールを減らして速度を稼ぎ対空砲として使ってもよい。

その場合フラグの角度は大きくしてみよう。

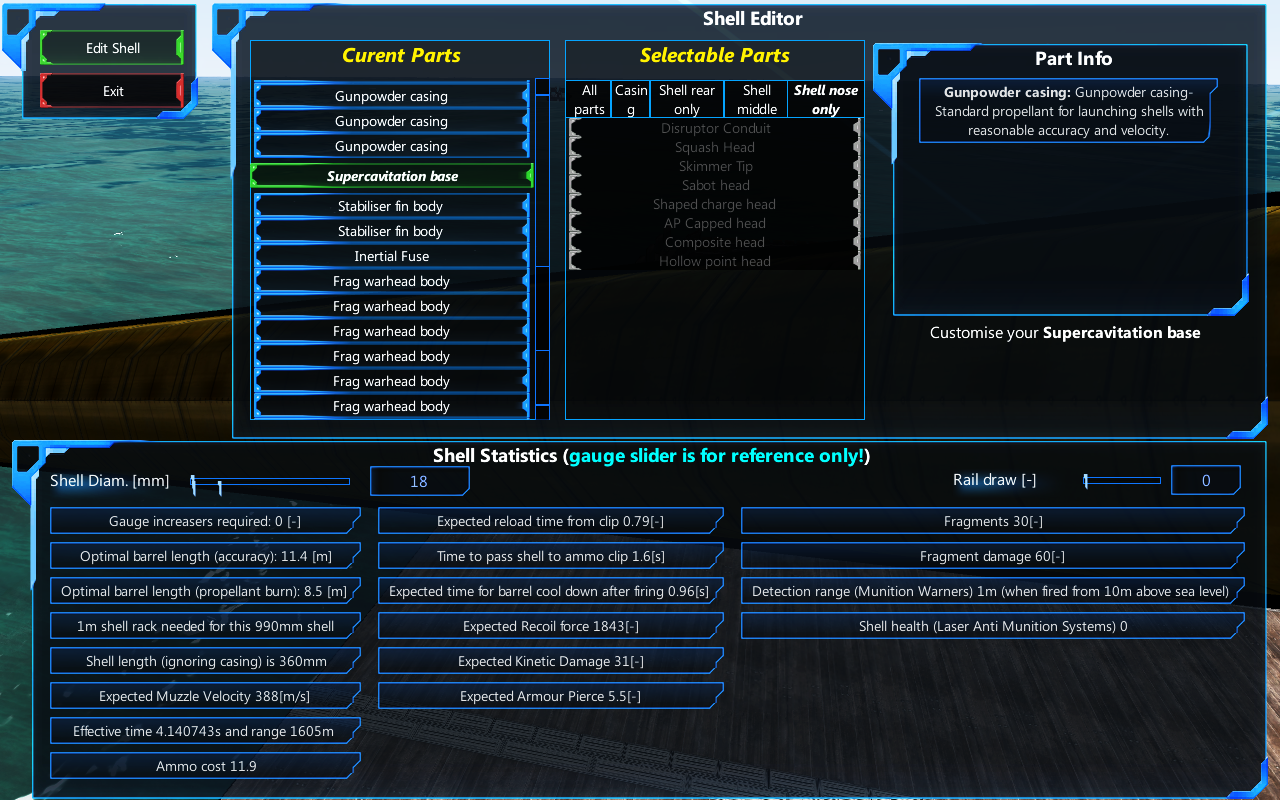

18mm 55モジュール 火薬*35/Supercavitation base/慣性信管/Stabilizer fin*2/Frag(1°)*15/Composite head

Supercavitation baseを使い水中仕様にしたフラグ弾。

速度ボーナスがなくなる分シェルのモジュールは減らして速度を補う必要はあるが、

実はフラグ数減少のデメリットは18㎜では四捨五入の関係上発生しないのでお得。

もう全部フラグ弾でいいんじゃないかな。

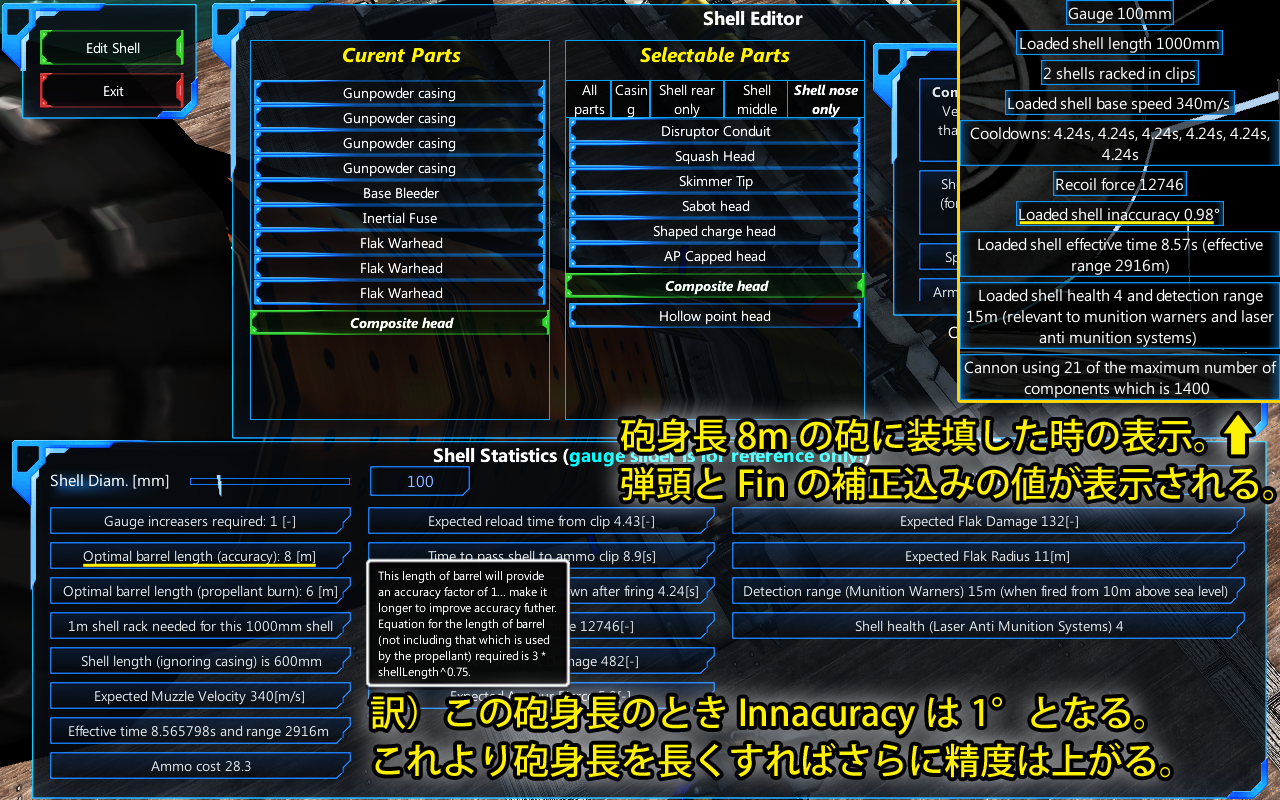

Advanced Cannon – Innacuracy[fromthedepths.gamepedia.com]を開いてね。

マウスオーバーすれば書いてあるが、これはinnacuracy(最大偏角)の値が1°になるときの砲身長を目安として表示しているだけである。

つまり、これ以上に砲身長を増やせば砲身長にほぼ比例して精度が上がる。

最適砲身長(速度)とは違った挙動をすることに注意しよう。

式を見るに、大口径でモジュール数の少ないずんぐりむっくりした砲弾は精度が高く、

小口径でモジュール数の多い細長い砲弾は精度が低い。

常識にとらわれてはいけないらしい。

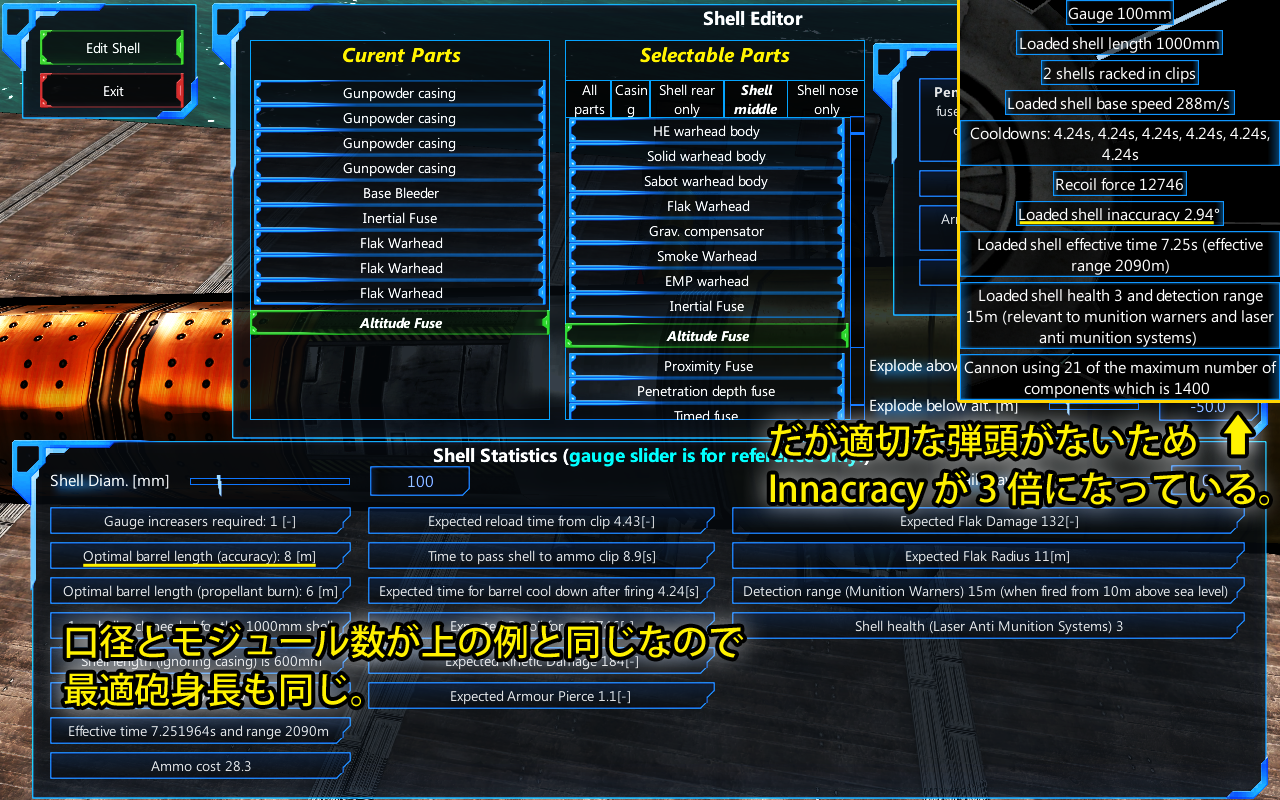

v1.88から、適切な弾頭がないと精度が著しく低下するようになった。

Composite head等の弾頭を付けていない砲弾はInnacuracyが約3倍になる。

この補正は砲弾設計画面では考慮されず、砲本体にマウスオーバーするとInnacuracyで表示されることに注意。

Stabiliser Fin bodyはモジュール1つにつきInnacuracyを0.8倍する。

50mm以下の小口径でモジュールの多い砲弾では採用の余地がある。

精度が低くなりがちだし、大口径に比べFinの効果が高くなるからだ。

この補正は砲弾設計画面では考慮されず、砲本体にマウスオーバーするとInnacuracyで表示される。

Visible Tracer(曳光弾)は、撃った後しばらくその砲の精度を向上させる。

精度倍率は撃った直後が2倍で、5秒程度経つと次第に低下しはじめ15秒程で1倍に戻る。

同じFiring Pieceのみに影響することに注意しよう。

通常の砲弾とは別に、速度がほぼ同じのVisible Tracer専用弾を設計して少量混ぜ込むと良い。

この補正は砲弾設計画面では考慮されず、砲本体のInnacuracyではなくBonus from flaresとして表示される。

Innacuracyはどの程度まで下げればよいかだが、

1°の場合距離2000mならば35mほどの偏差になる。

0.5°の場合距離2000mならば17mほどの偏差で、これ以上の精度を確保する意味はほとんどない。

AP弾でも距離2000mならば着弾までに3秒前後かかり、相手の速度を35m/sとすると着弾までに相手は約100mも動いてしまうからだ。

AIは敵の加速度までは考慮してくれないので精度を上げても旋回で回避されてしまう。

※4 最適砲身長を下げる利点

火薬を減らし最適砲身長を下げると弾速が下がるが

・Mantlet上での砲身追従速度が上がる

・被弾面積が減る

・砲同士が干渉しにくくなるので砲自体の設置間隔を狭くできる

といった利点もある。

第3章 装填と供給と冷却の調整

Advanced Cannonの連射速度には主に4つの要素があり、そのうち最も遅い速度が連射速度を決める。

どの要素が連射速度を決めているのか把握し、そこを改善していくことで連射速度を上げられる。

一つの速度だけ強化しても無駄になってしまうので注意しよう。

(1)Ammoの生成

Ammo parts boxとAmmunition ProcessorによるAmmo自体の生成速度。

Ammo parts boxは1秒あたり1 ammoを生成する。

Ammunition Processorは2秒に1度、20 ammoを生成する。

(2)Feederによる供給

Time to pass shell to ammo clipにあたる部分。

Ammo Controller→Ammo Input Feederの速度。

(3)Autoloader内での装填

Expected reload time from clipにあたる部分。

Autoloader内で砲弾が発射可能になる速度。

(4)砲の冷却

各砲身の冷却速度。

Gauge cooling unit・Bore evaquatorの他に、砲身数を増やすことで実質的に高速化できる。

このうち(1)Ammoの生成は単独で調整可能、(4)砲の冷却もほぼ単独で調整できる。

砲を構成するときAutoloaderとClip・Input feederはセットで考える必要があるので、

この章では(2)供給と(3)装填を同時に最適化することを考えていこう。

どんな砲弾構成でも供給時間は装填時間の2倍である。

つまり装填速度は供給速度の2倍である(※5)。

供給速度を1とすると、通常のオートローダの装填速度は2となる。

また、Belt feed autoloader(ベルトローダ)の装填速度は通常のオートローダの5倍なので10となる。

Ammo Input Feederを増やすことで、一度に供給される砲弾を増やすことができる。

1個のとき4秒に1発なら、2個だと4秒に2発供給できる。

並列処理なので2秒で1発とはならないことに注意。

Autoloaderを増やすことで、一度に装填される砲弾を増やすことができる。

1つのとき2秒に1発なら、単純に計算すると2つあれば2秒に2発供給できる。

ただし、装填速度の計算はもう少し複雑になっている。

Autoloader load time increase due to complexity と表示されている部分。

1つのFiring pieceにつながっている全てのAutoloaderの数をLとおくと全てのAutoloaderの装填時間はL^(1/4)倍になる。

4個で√2倍、16個でちょうど2倍。

もちろんベルトローダもこの補正を受ける。

Faster loading due to multiple clip inputs と表示されている部分。

1つのAutoloaderに繋がっていてかつ砲弾の入っているClipの面数をcとおくと そのAutoloaderの装填時間はc^(-1/2)倍になる。

2面なら1/√2、3面なら1/√3、4面なら1/2。

この補正は並列処理ではなく、速度自体が上がっている。

2m以上のサイズのオートローダは1mのものに比べて体積あたりの性能が低いので、それを緩和するための仕様。

装填時間はオートローダの長さ^(-1/2)倍になる。

2mなら1/√2、3mなら1/√3、4mなら1/2。

Autoloader/Clip/Feederの数の組み合わせはいくつか考えられるが、

これらを総合してブロック1個あたりの速度が大きい組み合わせを選ぶ必要がある。

継続射撃の連射速度比較[OneDrive][1drv.ms]

以上の検証より、継続射撃でもほとんどの場合ベルトローダにclip1個・feeder4個つけたものが最適ということが分かる。

瞬間的に撃ち切るならベルトローダにclip1個・feeder1個でよい。

ベルトローダのTime before reload(供給待ち時間)は継続的に撃つ場合は2秒、撃ち切る場合でも10秒程度にしておこう。

※5 念のため、速度と時間の区別について

単位時間当たりの連射数が速度。

つまり、速度=弾数/時間とする。

速度と時間は反比例し、かかる時間が半分になれば速度は2倍と考えることができる。

第4章 砲の設計

パーツ数が固まったので、実際に砲塔を設計していく。

固定砲にする場合はタレットの部分だけ読み飛ばすこと。

ある程度は見た目の上で重なっていても砲塔は回ってくれるが、それにも限界がある。

直径の大きな砲塔では隅にスペースを作らなければならない。

砲塔の直径によって有効ブロックの割合が変わる。

画像の通り、3×3砲塔の場合は無駄がなく、9/9=100%

5×5砲塔は21/25=84%、7×7砲塔は37/49≒76%、9×9砲塔は69/81≒85%となる。

7×7砲塔だけ極端にブロック効率が悪く、9×9以上の砲塔は設計時に有効にスペースを使いづらい。

大きなサイズの砲塔を作る場合は甲板上で自由に回転する部分を増やすか、船の高さを確保するかしよう。

Gauge increase

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit/Gauge increase Left Right splitter

Gauge cooling unitを増やすより、Gauge increaseで砲身を増やして冷却を並列処理した方が速い。

ただ2砲身以上の場合Mantletでの砲身の旋回範囲が大きく下がることに注意。

Gauge cooling unit

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit/Gauge increase Left Right splitter

1個付けるごとに冷却時間0.92倍。

Gauge increase Left Right splitter

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit/Gauge increase Left Right splitter

付ける方向が決まっていることに注意しよう。

T字の根元をFiring Piece側に、横の枝分かれ2本を末端側に配置しなければならない。

6-way connector

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit

各種パーツはこれを使わずとも設置できるので使わないようにしよう。

ただ、電力を大量に消費するレールガンならば必要になることもある。

Hydraulic recoil absorber

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit

リコイルを減らすよりハイドロフォイルなどで姿勢制御したほうが安くつく場合が多い。

できるだけ使わずに空きがあれば放り込む程度でよい。

Laser Targetter

接続先:Firing piece/Gauge increase/Gauge cooling unit/6-way connector

Timed fuse,Altitude fuse,Proximity fuseを使用するときは必須。

接続方向が1方向しかないことに注意しよう。

接続できていてもターゲットがいなければ No fuse setting time yet. と表示される。

Autoloader

接続先:Autoloader/Firing piece/Gauge increase Gauge cooling unit/6-way connecter

スプリッタに接続できないことに注意しよう。

またAutoloader同士つなげることが出来ることも利用しよう。

Ammo clip

接続先:Autoloader/Ammo clip

通常のオートローダには4箇所、ベルトローダには1箇所接続できる。

clipにclipを接続すると保持できる弾数は増えるが装填速度の恩恵は受けることが出来ない。

Ammo Input Feeder

接続先:Autoloader/Ammo clip/Firing piece

ClipとAutoloader、どちらに接続しても効果は変わらない。

Ammo clipには3面しか接続先がないことに注意。

v1.88から供給先に空きがないとき供給時間リセットではなく即供給可能な状態で待機してくれるようになった。

Firing pieceに直に接続した場合は特殊な挙動をする(後述)。

Shield Projector

接続先:なし

Advanced Cannonのパーツではないが砲塔に置くと効果的な場合が多い。

空いた部分に放り込むか、あらかじめ場所を考えておこう。

Mantlet

接続先:Firing piece

Bore evaquator・Muzzle breakと同様に砲身長に含まれることに注意しておこう。

2m tall AA Mantletは文字通り2ブロックしかないので、実はFiring Pieceの真上の1ブロックにパーツを置ける。

Muzzle break

接続先:Barrel/Bore evaquator

不具合修正され、速度減少補正がかかるようになった。

見た目にこだわるのでなければ使わない方が良い。

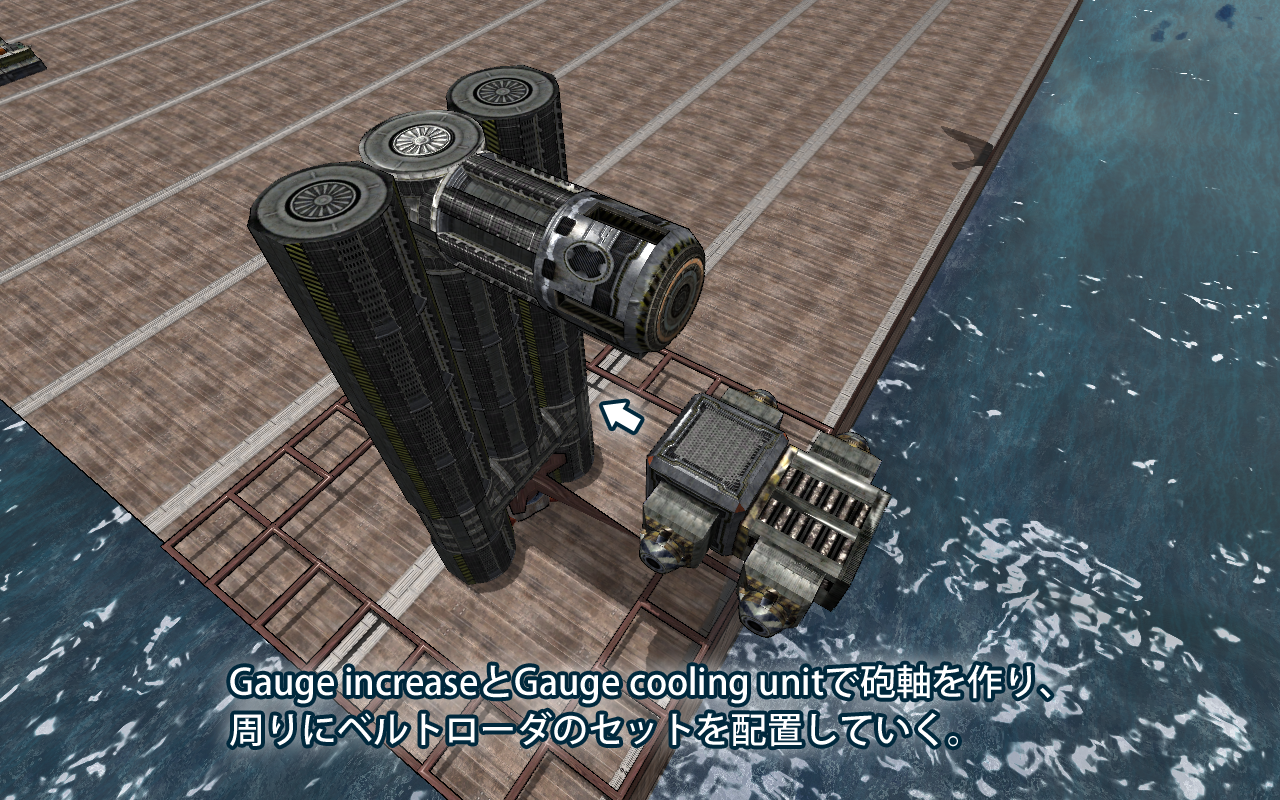

Gauge increaseとGauge cooling unitを中心に、周りにローダのセットを配置していく構造になる。

[link]

アーマー除くと5x5x6のスペースにベルトローダのセットを17組配置した埋め込み型砲塔。

2-4-1で紹介した18mm フラグ弾を分間2400発連射できる。

Autoloader数が0とみなされるためか、

装填時間が0となり供給時間だけが連射速度に影響するようになる。

謎の空間に装填されるため、砲弾長が1mであっても8mであっても問題なく撃てる。

榴弾砲やフラグ砲特有の誘爆も起こらない。

ただしAutoloaderを1つでも接続すると、直付けしたfeederは機能しなくなるため注意しよう。

v1.88のfeederの仕様変更で、feederを4つ接続すれば実戦投入可能なレベルになった。

冷却を確保すれば供給速度の4倍まで連射可能なので、小型航空機や対空機銃にも使える。

砲弾の威力検証実験や連射速度の要らないスモーク弾などにも良い。

![Advanced Cannonの設計方法[JP] for From The Depths](https://steamsolo.com/wp-content/uploads/2021/07/advanced-cannon-jp-from-the-depths.jpg)